在江苏南通市海安县青墩遗址出土的遗物中,有大量的麋鹿骨骼和骨角器(包括已被加工的半成品),它们的经济意义不言自明,笔者还注意到,麋鹿角不仅被用来制作生产工具,少数角上的刻划纹和锥点纹,还体现了先民们的观念形态和精神文化。1980年,《考古学报》第4期发表了张政烺先生的《试释周初青铜器铭文中的易卦》一文,张先生在该文的“补记”中,曾特别提到青墩出土的骨角柶和鹿角枝上有易卦刻纹。其原文如下:

“1979年江苏海安县青墩迹址发掘,出土骨角柶和和鹿角枝上有易卦刻文八个,例如三五三三六四(艮下、乾上、遁)六二三五三一(兑下、震上、归妹)。其所使用的数目字有二、三、四,为前举三十二条考古材料所无,说明它的原始性,这是长江下游新石器时代文化,无论其绝对年代早晚如何,在易卦发展史上应属早期形式,可以据以探寻易卦起源地点问题。”

张先生提到的这两件文物,均非南通博物苑所藏;但南通博物苑也曾在青墩遗址中采集到刻划纹和锥点纹麋鹿角枝。现将有关资料和初步看法,略陈于下,供学术界人士研究。

一、刻划纹角枝:最大长度135cm,角面较光滑,无小瘤突分布,但有沟垄痕迹。角质石化程度不深,表面有剥裂现象。有六组刻划纹,分为两行排列在主干近节部处,或横刻,或竖刻,或倾斜,似在避免和别组的线条混杂,起了既分隔又关联的作用,右排两组都是四条线。左上方是一组四重八字纹,共八条线,看来它就是8的数码。自此以下,为三道、四道和二道线(图一:1).

通观这六组刻划纹,都是记数符号,一组表示一个数,分别表示2、3、4、8等数,有偶数,有奇数。“龟为卜,筴为筮”(《礼记·曲礼》)。卜视象,筮视数。推测这些记数符号,当为易卦刻纹。奇数相当于《周易》卦爻中的阳爻,偶数相当于阴爻.

《连山》,《归藏》、《周易》称为“三易”,前二“易”已亡失,如今只剩《周易》了,这里的易卦刻纹和《周易》中的卦画,又有明显的不同,即使和周初铜器铭文中的易卦刻纹相比,在记数方法和所用之数上也有区别:(1)前者系用数码即线条数日表示数。10以内,有多少根线条,表示多少个数,后者系以数字表示,10数以内,只用一个数字就可以了,数码记数法看来比较原始,例如:刻划纹角枝上的8数,以四重八字纹计八条线来表示,到了周初,省去了三重八字纹,仅取一重,遂成铜器铭文中的“八”,至于《周易》的卦象是以——阴—一阳爻来表现的。(2)《周易》筮法中取6、8、9、7四个数决定阴阳爻。周初用1、5、6、7、8,而在这里使用了2、3、4等数,为周初铜器易卦刻纹所无,应是易卦的早期形式.(3)《周易》和周初的卦爻,由下而上纵向排列.《周易》单卦一卦三爻,重卦一卦六爻。这里虽有六组线纹,但其排列方法和次序,因角枝破损,尚须研究。所以现在还难以断定其卦名.

二、刻划纹角枝:角枝的残段纵剖为二,取用其半,呈半圆筒形,剖面整齐,可见它是特意制作的,上下两端严重残损,仅剩两组刻划纹:一组四条线,应为4;一组为五重八字纹,计有十条线,应是10数。这比前一只角枝多出了一个数码—-10.但这是残片,不能成卦(图一.2).

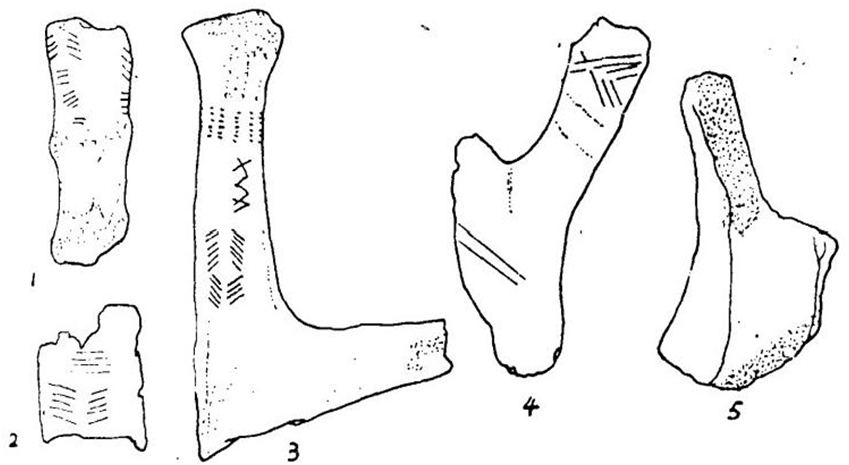

图一刻划纹和锥点纹鹿角枝

1-4.刻划纹,5.锥点纹

《周易》以由1到10之数象征天地阴阳的自然现象.《易传》云:“天一地二,天三地四,天五地六,天七地八,天九地十”(下略)其中,天地之数各五。天地、奇偶和阴阳实质相同,都是对立统一的意思,天数即奇数,属阳;地数即偶数,属阴。又,人认识数从少到多,总有一个过程。先民们曾以一手五指乃至双手十指计数,认为数至十已满,称为小盈;至万为最大,称为大盈。‘万物”的万表示最多的章思。万数太大,故占筮取用十数。所以。这里出现了10的数码是不足为怪的。

以上两个角枝上已有2、3、4、8、10五个数;张政烺先生论文”补记”中所举两例,别有1、5、6三个数,总共八个数。另外,南京博物院也藏有青墩出土的刻纹鹿角二支。实物我虽没有见过。但从其青墩发掘报告(《考古学报》1983年第2期)中看到描述:一支“表面刻有十一组平行细划纹,每组三、五、六、九划不等。”这里就有了9数。另一支”刻划有五组平行线纹,每组四至五划。每两组平行线之间刻有两组顶端相对的复道人字纹,每组也由四至五划组成。”其中的复道人字纹,可能就是本文所说的四重和五重八字纹,分别表示8和10数。

综合三方面的资料,与《易传》所说占筮所用的十个数,只差一个7数了。看来古青墩人占筮时,未必不用7数。这是因为含10在内的天、地、奇偶之数是均等的、对称的。角枝上既有偶数8,便会有奇数7,只是我们还未发现实物罢了。看来古青墩人是用1至10数占筮的。至于占筮的方法,也许可以参考司马光的《潜灵》。《潜灵》所用之数也是1至10,其蓍策是七十五而虚其五,实用七十策而揲之以十、所谓揲之以十就是十根十根地数的意思。有人提出:《潜灵》是否就是《归藏》,尚待考查。

总之,以上两段鹿角的刻纹,不是别的,确实是古代筮法“数卜法”的卦画。”数卜法”源远流长,我国西南民族中还保存着类似古代筮法的“数卜法”。四川凉山彝族有一种名叫”雷夫孜”的占卜法,其法最关键之处是与数分不开,同时与数的奇偶及其排列组合方式分不开。“雷夫孜”与《周易》中所反映的筮法对照,反证《周易》也明显地属于‘数卜法”(详见1983年7月号《新华文摘·周易研究近况》)和古青墩人的“数卜法”基本相同,不过,“雷夫孜”占卜只有奇偶数的概念,似尚未形成卦画,而青墩出土的刻纹鹿角,则已形成了卦画。

三、刻划纹角枝:最大长度27cm,为麋鹿左角之分枝交汇处。刻划纹分三层见于前长干部之外侧,上层有疏疏朗朗的六、七层锥点似的短平线环绕一周;其下方是七条斜线组成的表意图象:先是两线交又,接着是依次向左右方斜出的五条折线。下层是多重菱形体。每边的线条数不均,分别为六、五、六、四道(图一:3),不知何以如此?是无心的刻划,还是有意的设计?

如果把这三层图象作为一个统一体来观察,似表现出青墩的先民们“仰以观于天文,俯以察于地理”即对大自然的认识和崇拜。上层可以是太空、云气、繁星或者银河;其下方可能是天空中闪烁的星座,或是族徽,下层表示大地,菱形的四边形象征四季或四方等等。这是他们观察大自然认识大自然的反映。

四、刻划纹角枝残段:角端,扁平,分又为锐角形;枝端均残破,左枝尤甚。右枝上留有一道和两道相交的斜线,右方大夹角内藏着双重的八字文。形成尖角形的图案,角面左方中间有长长的两道刻线,其寓意和用途不明。中部分叉处和右枝上共有三条浅槽,料是系绳缚物的所在,俱非记数符号。整体看来,疑为角叉,或是某种实用的工具。(图-:4)

五、锥点纹角枝:最大长度17.2cm,为叉形角器的残片。形体扁平宽大,呈锐角钩状,有烧磨加工痕迹,有两组锥点图案,呈现于上下端,下端边沿的一个,以双联的回字纹为主体,下方破损,只能看到半个回字纹,上方空隙处,镶以四个下弯的双道圆弧,各似新月形。(图一:5)整个构图颇有规律,做工比较细致,显示了制作者的工艺才能。按回字,篆文作回旋形,表示阴阳激荡之意。这个图案的立意,除了装饰性外,或许就在于此。

角枝的另一端,有密集的锥点,围成一头尖一头圆的长条,纵贯于分枝之中,外廓如倒‘且”字:内部的锥点,大都外大内小,外密内疏,隐约联成几个椭圆圈,查且字乃男性生殖器的象形,兼有祖先崇拜的意味,也许可以说明彼时的青墩,业已进入父系氏族社会.

青墩出土的鹿角枝上的刻划纹、锥点纹,在某种程度上反映了古青墩人的观念形态和精神文化,青墩遗址文化层据碳十四测定,距今5000年以上直至5900年左右。青墩遗址居长江下游的苏北平原,从那里出土的遗物上,居然出现了早期形式的易卦,这件事殊令人瞩月,也很需要进行探讨,但是,由于受资料限制,难以开展比较研究。本文对于鹿角枝上刻划纹、锥点纹的初步看法,难免不当或者错误,热忱希望学术界同志们批评指正。

(本文原载于《东南文化》1990年第5期)文稿丨徐冬昌